これまで、

「穴(卵円孔開存)があるけど、塞ぐ方法は、全身麻酔で心臓をあけることになるから、薬の継続ですね」

ということで、

脳梗塞患者で、かつ、他の明らかな原因 (心房細動や動脈狭窄など) がないとき、

1) 卵円孔開存あり、かつ、静脈血栓なし

ならば、基本的に、抗血小板薬(バイアスピリンなど)

2) 卵円孔開存あり、かつ、静脈血栓あり

ならば、基本的に、抗凝固薬(ワルファリンなど)

でした。

「基本的に」としたのは例外もあるので。

1)の場合で、若年だったり、大きな卵円孔開存だったりしたときに抗凝固薬を使う

2)の場合、再発性ならば、開胸術で卵円孔開存を閉じる

というようなこともあります。

私は、お二人の患者さんで、心臓血管外科にお願いし、開胸による卵円孔開存閉鎖術をしていただきました。

今回は、2017年9月13日のNew England Journal of Medicineで3つの卵円孔開存閉鎖術の効果を検討した論文が掲載されたので読んでみます。

2013年に私が読んだ論文をがあり、その他にもこれまで2つ、卵円孔開存閉鎖術の有効性を検討した論文があります。

卵円孔開存閉鎖の有効性.基本的には”questionable”ですが・・・ 2013.04.03

基本的には

”限定的には有効”

という内容であったと認識しています。

今回の3つの論文は、これまでの論文の弱い点を補ったところがポイントだと思います。

1つは、「経過観察をより長期間にした」ということ。

もう1つは、Mas先生の論文のように、リスクが高いことが予想される「大きな卵円孔開存や心房中隔瘤の患者のみを登録した」ということ。

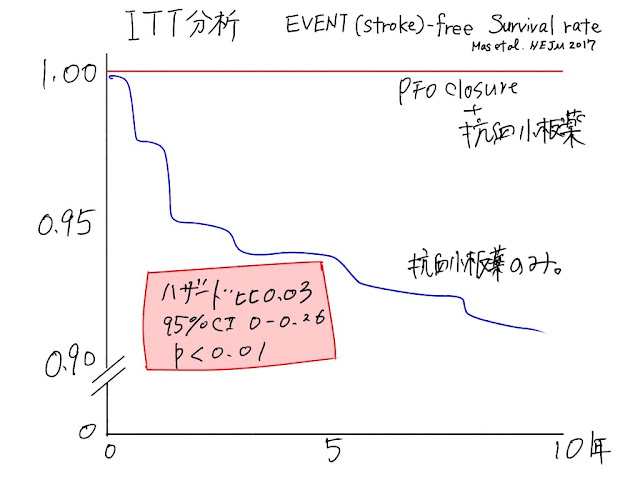

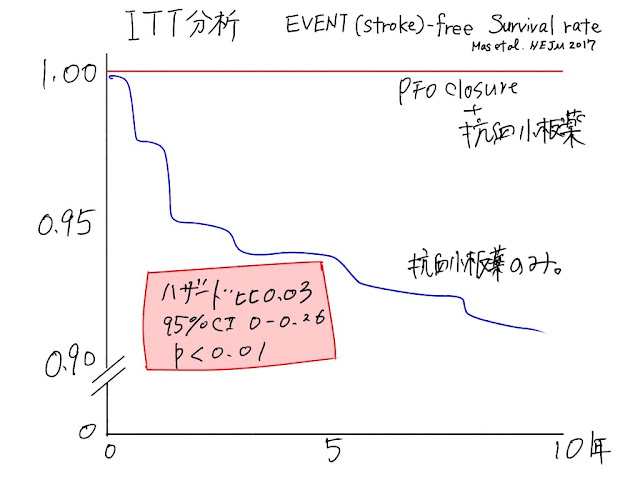

Mas et al. Patent Foramen Ovale Closure or Anticoagulation vs. Antiplatelets after Stroke NEJM 2017

Mas先生が主著

フランス32施設。ドイツ2施設。

対象は

脳硬塞があり、

かつ「大きな卵円孔開存」、もしくは「卵円孔開存+心房中隔瘤」のある患者を登録。

これがポイントです。

※大きな卵円孔開存:バルサルバ負荷解除後、3心拍内で、左房内にbubbleが30個以上みられる。

※心房中隔瘤:心房中隔の振幅が10mm以上

経過観察中央値5.3年

全登録患者数 663名

この研究は3のランダムグループにわけているのが少しtrickyですが、臨床に即したものではあります。

ランダムグループ1

1:1:1 (524名)

卵円孔開存閉鎖+血小板療法 173名

vs. 抗血小板療法 171名

vs. 抗凝固療法 (INR 2-3) 180名

ランダムグループ2

抗凝固療法禁忌患者(129名)は、

卵円孔開存閉鎖+抗血小板療法 65名

vs. 抗血小板療法 64名

ランダムグループ3

卵円孔開存閉鎖術禁忌患者 (10名)

抗血小板療法 3名

vs. 抗凝固療法 7名

ランダムグループ1 and 3

ランダムグループ1 and 3

脳硬塞発症

卵円孔開存閉鎖+抗血小板療法 0/238名 vs 抗血小板療法 14/245

ハザード比 0.03、p<0.01

デバイス関連合併症 5.9%

心房細動発生率 4.6 vs 0.9%

深刻な合併症は差なし。

ランダムグループ 1 and 3

脳梗塞発症

抗凝固グループ 3/183名

抗血小板グループ7/174名

p=0.44

Saver et al. Long-Term Outcomes of Patent Foramen Ovale Closure or Medical Therapy after Stroke NEJM 2017

Saver先生が主著者の論文は、主にアメリカで行われています。

2013年に私が読んだ論文の長期経過観察の結果です。

Amplatzer PFO occluderを使用。これ、FDAで保険適応デバイス。

総患者数980名

経過観察中央値 5.9年

卵円孔開存閉鎖術群 vs. 抗血小板薬療法群

(術後抗血小板療法1ヶ月はアスピリン+クロピドグレル、5カ月はアスピリン単剤。その後は各医師におまかせ)

「抗血栓薬のみで治療群」のdrop outが多かったのがマイナス要素です。

ITT解析

卵円孔開存閉鎖術 vs. 抗血小板療法群

脳硬塞再発

18/499 (3.6%)

event rate per 100 patients-Yr: 0.58

vs.

28/481 (5.8%)

event rate per 100 patients-Yr: 1.07

やはり、この図のように、

やはり、この図のように、

substantial (大きな)(=20個以上のbubble出現)

だったり、atrial septal aneurysm (心房中隔瘤)があるほうが

卵円孔開存閉鎖術の恩恵を受けやすいのかもしれません。

Sondergaard et al. Patent Foramen Ovale Closure or Antiplatelet Therapy for Cryptogenic Stroke NEJM 2017

Sondergaard先生の論文はカナダ、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、イギリス、アメリカの施設から登録されています。

登録患者664名

卵円孔開存閉鎖術 vs 抗血小板薬

2:1登録

観察期間平均3.2年

2年間の経過で脳硬塞発症

6/441 (1.4%) vs 12/223 (5.4%); p<0.002

無症候性脳梗塞の発生頻度は差なし。

深刻な合併症23.1 vs 27.8

デバイス関連合併症 1.4%

心房細動 6.6%

-----------------------------------------------------------------------------------------

私が思うに、

18-60歳の脳梗塞患者 + 大きな卵円孔開存 or 心房中隔瘤を合併した卵円孔開存

→塞いでいい。かな。

Mas先生の論文は大きな卵円孔開存、心房中隔瘤患者に焦点をあて、「勝ちに行った」検討です。

Saver先生の論文もSondergaard先生の論文も、大きな卵円孔開存が50%弱登録されていました。

ただし、心房細動発生はもっと減ってほしいです。

5%の発生率はそう低いとは思えない。

ついでにアブレーション? いやいや、やり過ぎ???

日本ではどうなるの???

Amplatzer PFO occluder(Saver先生の論文。アメリカ勢が使用したデバイス)のほかに

GORE HELEX とCARDIOFORM Septal Occluders (ヨーロッパ勢が使用したデバイス)

もあり、商業的な争いもありそうです。

Editorialで

The evidence for causation of embolic stroke in any given person is, of course, circumstantial (e.g., atrial fibrillation or carotid stenosis),

and

"it seems reasonable that the presence of a PFO and a sizable interatrial shunt should similarly no longer result in the categorization of a stroke as cryptogenic."

とくに大きな卵円孔開存があれば、もはやCryptogenic と言うべきでないのかもしれません。

「穴(卵円孔開存)があるけど、塞ぐ方法は、全身麻酔で心臓をあけることになるから、薬の継続ですね」

ということで、

脳梗塞患者で、かつ、他の明らかな原因 (心房細動や動脈狭窄など) がないとき、

1) 卵円孔開存あり、かつ、静脈血栓なし

ならば、基本的に、抗血小板薬(バイアスピリンなど)

2) 卵円孔開存あり、かつ、静脈血栓あり

ならば、基本的に、抗凝固薬(ワルファリンなど)

でした。

「基本的に」としたのは例外もあるので。

1)の場合で、若年だったり、大きな卵円孔開存だったりしたときに抗凝固薬を使う

2)の場合、再発性ならば、開胸術で卵円孔開存を閉じる

というようなこともあります。

私は、お二人の患者さんで、心臓血管外科にお願いし、開胸による卵円孔開存閉鎖術をしていただきました。

今回は、2017年9月13日のNew England Journal of Medicineで3つの卵円孔開存閉鎖術の効果を検討した論文が掲載されたので読んでみます。

2013年に私が読んだ論文をがあり、その他にもこれまで2つ、卵円孔開存閉鎖術の有効性を検討した論文があります。

卵円孔開存閉鎖の有効性.基本的には”questionable”ですが・・・ 2013.04.03

基本的には

”限定的には有効”

という内容であったと認識しています。

今回の3つの論文は、これまでの論文の弱い点を補ったところがポイントだと思います。

1つは、「経過観察をより長期間にした」ということ。

もう1つは、Mas先生の論文のように、リスクが高いことが予想される「大きな卵円孔開存や心房中隔瘤の患者のみを登録した」ということ。

Mas et al. Patent Foramen Ovale Closure or Anticoagulation vs. Antiplatelets after Stroke NEJM 2017

Mas先生が主著

フランス32施設。ドイツ2施設。

対象は

脳硬塞があり、

かつ「大きな卵円孔開存」、もしくは「卵円孔開存+心房中隔瘤」のある患者を登録。

これがポイントです。

※大きな卵円孔開存:バルサルバ負荷解除後、3心拍内で、左房内にbubbleが30個以上みられる。

※心房中隔瘤:心房中隔の振幅が10mm以上

経過観察中央値5.3年

全登録患者数 663名

この研究は3のランダムグループにわけているのが少しtrickyですが、臨床に即したものではあります。

ランダムグループ1

1:1:1 (524名)

卵円孔開存閉鎖+血小板療法 173名

vs. 抗血小板療法 171名

vs. 抗凝固療法 (INR 2-3) 180名

ランダムグループ2

抗凝固療法禁忌患者(129名)は、

卵円孔開存閉鎖+抗血小板療法 65名

vs. 抗血小板療法 64名

ランダムグループ3

卵円孔開存閉鎖術禁忌患者 (10名)

抗血小板療法 3名

vs. 抗凝固療法 7名

ランダムグループ1 and 3

ランダムグループ1 and 3脳硬塞発症

卵円孔開存閉鎖+抗血小板療法 0/238名 vs 抗血小板療法 14/245

ハザード比 0.03、p<0.01

デバイス関連合併症 5.9%

心房細動発生率 4.6 vs 0.9%

深刻な合併症は差なし。

ランダムグループ 1 and 3

脳梗塞発症

抗凝固グループ 3/183名

抗血小板グループ7/174名

p=0.44

Saver et al. Long-Term Outcomes of Patent Foramen Ovale Closure or Medical Therapy after Stroke NEJM 2017

Saver先生が主著者の論文は、主にアメリカで行われています。

2013年に私が読んだ論文の長期経過観察の結果です。

Amplatzer PFO occluderを使用。これ、FDAで保険適応デバイス。

総患者数980名

経過観察中央値 5.9年

卵円孔開存閉鎖術群 vs. 抗血小板薬療法群

(術後抗血小板療法1ヶ月はアスピリン+クロピドグレル、5カ月はアスピリン単剤。その後は各医師におまかせ)

「抗血栓薬のみで治療群」のdrop outが多かったのがマイナス要素です。

ITT解析

卵円孔開存閉鎖術 vs. 抗血小板療法群

脳硬塞再発

18/499 (3.6%)

event rate per 100 patients-Yr: 0.58

vs.

28/481 (5.8%)

event rate per 100 patients-Yr: 1.07

やはり、この図のように、

やはり、この図のように、substantial (大きな)(=20個以上のbubble出現)

だったり、atrial septal aneurysm (心房中隔瘤)があるほうが

卵円孔開存閉鎖術の恩恵を受けやすいのかもしれません。

Sondergaard et al. Patent Foramen Ovale Closure or Antiplatelet Therapy for Cryptogenic Stroke NEJM 2017

Sondergaard先生の論文はカナダ、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、イギリス、アメリカの施設から登録されています。

登録患者664名

卵円孔開存閉鎖術 vs 抗血小板薬

2:1登録

観察期間平均3.2年

2年間の経過で脳硬塞発症

6/441 (1.4%) vs 12/223 (5.4%); p<0.002

無症候性脳梗塞の発生頻度は差なし。

深刻な合併症23.1 vs 27.8

デバイス関連合併症 1.4%

心房細動 6.6%

-----------------------------------------------------------------------------------------

私が思うに、

18-60歳の脳梗塞患者 + 大きな卵円孔開存 or 心房中隔瘤を合併した卵円孔開存

→塞いでいい。かな。

Mas先生の論文は大きな卵円孔開存、心房中隔瘤患者に焦点をあて、「勝ちに行った」検討です。

Saver先生の論文もSondergaard先生の論文も、大きな卵円孔開存が50%弱登録されていました。

ただし、心房細動発生はもっと減ってほしいです。

5%の発生率はそう低いとは思えない。

ついでにアブレーション? いやいや、やり過ぎ???

日本ではどうなるの???

Amplatzer PFO occluder(Saver先生の論文。アメリカ勢が使用したデバイス)のほかに

GORE HELEX とCARDIOFORM Septal Occluders (ヨーロッパ勢が使用したデバイス)

もあり、商業的な争いもありそうです。

Editorialで

The evidence for causation of embolic stroke in any given person is, of course, circumstantial (e.g., atrial fibrillation or carotid stenosis),

and

"it seems reasonable that the presence of a PFO and a sizable interatrial shunt should similarly no longer result in the categorization of a stroke as cryptogenic."

とくに大きな卵円孔開存があれば、もはやCryptogenic と言うべきでないのかもしれません。

コメント

コメントを投稿